私たちの流儀

「明日」を見つけた

先輩医師からのメッセージ

長年、医療系の取材を続けてきた経験から、「時代を見据え、転機をつかんだ」数多くの先生と巡り会いました。

そんななかで、自分の流儀をもつ医師、研究者をご紹介したいという思いが強くなり、機会を得てこの連載をスタートすることになりました。

連載の特徴は、主に40~50代の若手に比較的近い先生にできるだけ多く登場いただく点です。

【DtoDコンシェルジュ】を閲覧されるさまざまな世代の先生にとって、医師としてノブレス・オブリージュを果たしていくうえで、その人を身近に感じつつ、それでいて将来のヒントが見つかり、モチベーションアップにつながる一助になれば、とてもうれしいです。

第49回大家 基嗣

慶應義塾大学医学部 泌尿器科学教室教授 血液浄化・透析センター長 腫瘍センター長

泌尿器科は「アリス・イン・ワンダーランド」のような世界

第48回江田 明日香

かるがも藤沢クリニック院長

「ごはん外来」を開設するなど、小児科医院として親子へのさまざまな支援を行う

第47回川合 寛道

JCHO滋賀病院脳神経内科部長・滋賀医科大学地域医療教育研究拠点准教授

脳神経内科医として、患者として、卓球をパーキンソン病患者に広める活動を展開

第46回近藤 久禎

国立病院機構本部DMAT事務局次長・厚生労働省DMAT事務局次長

コロナ禍のDMAT活動を振り返り、COVID-19パンデミックの「本質」に切り込む

第45回村垣 善浩

神戸大学未来医工学研究開発センター長 神戸大学大学院医学研究科副研究科長・教授

スマート治療室の開発・実装を指揮。医療機器開発を主導できる人材育成にも着手

第44回関口 由紀

女性医療クリニックLUNAグループ理事長・女性泌尿器科医

自身のGSM体験も存分に生かしながら、女性を元気にするクリニックを20年近く運営

第43回加藤 善一郎

岐阜大学大学院 医学系研究科小児科学

岐阜大学大学院 連合創薬医療情報研究科構造医学 教授

岐阜大学大学院 連合創薬医療情報研究科構造医学 教授

子どもの不登校が社会問題となるなか、不登校特例校の「こころの校医」に就任

第42回河野 秀樹

医療法人こうの会 理事長

こうの整形外科 院長

こうの整形外科 院長

フィットネスジムとの連携でスポーツをする患者のパフォーマンス向上を助け、子どもたちの体力向上を目指す事業も構想中

第41回長尾 能雅

名古屋大学 医学部附属病院副病 院長

患者安全推進部 教授

患者安全推進部 教授

呼吸器内科医から患者安全専従医師へ転身。患者安全の黎明期を築く

第40回廣橋 猛

永寿総合病院

がん診療支援 緩和ケアセンター長

がん診療支援 緩和ケアセンター長

新型コロナウイルス院内感染の艱難辛苦を経て、これからの緩和ケアを見据える

第39回村上 穣

佐久総合病院

佐久医療センター腎臓内科 副部長

佐久医療センター腎臓内科 副部長

腎移植レシピエントの腎臓内科医がたどり着いたのは、医療者と患者さんの間のギャップを埋める活動

第38回河野 博隆

帝京大学 医学部整形外科学講座 主任教授

同附属病院 副院長

同附属病院 副院長

骨軟部腫瘍医としての経験を踏まえ、「がんロコモ」プロジェクトを牽引

第37回入江 琢也

医療法人そわか

アイレディースクリニック新横浜 院長

アイレディースクリニック新横浜 院長

開業し“患者に寄り添う”婦人科診療を実践

第36回吉本 尚

筑波大学 医学医療系地域総合診療医学(附属病院総合診療科) 准教授

総合診療医としてアルコール健康障害対策に力を入れる

第35回藤原 佳典

東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加と地域保健研究チーム 研究部長(チームリーダー)

長年取り組む世代間交流プログラムで

「三方よし」の効果が判明

「三方よし」の効果が判明

第34回宮本 俊明

日本製鉄株式会社 東日本製鉄所統括 産業医

同君津地区総括 産業医

同君津地区総括 産業医

コロナ禍、存在感を増す産業医

その真髄は労使双方の発展と幸せの実現

その真髄は労使双方の発展と幸せの実現

第33回阿南 英明

神奈川県医療危機対策 統括官

藤沢市民病院 副院長

藤沢市民病院 副院長

コロナ対処医療を継続させながら地域の日常医療を取り戻す「復興策」の構築に専心

第32回英 裕雄

三育会 理事長

新宿ヒロクリニック 院長

新宿ヒロクリニック 院長

コロナを機に地域医療者としてより時代に合った患者の支え方を模索

第31回中島 清一

大阪大学大学院 医学系研究科

次世代内視鏡治療学共同研究講座 特任教授

次世代内視鏡治療学共同研究講座 特任教授

コロナ禍にフルフェイスシールドを医療現場へ無償提供する活動を展開

第30回河野 浩二

福島県立医科大学 消化管外科学講座

主任教授

主任教授

世界を視野に入れ、外科臨床の実践を極めつつ、がん免疫療法の臨床試験を進める

第29回石松 伸一

聖路加国際病院 副院長

救命救急センター長

救命救急センター長

救急医の一方で、25年にわたり、山谷で診療し、サリン被害者とも向き合う

第28回石井 均

奈良県立医科大学 医師

患者関係学講座 教授

患者関係学講座 教授

長年の診療経験を生かし、新講座「医師・患者関係学」に打ち込む

第27回宮尾 直樹

日本鋼管病院 COPD・SASセンター長

内科総括部長

内科総括部長

市中病院で「COPD・SASセンター」を開設呼吸リハビリテーションに力を入れる

第26回柏木 秀行

飯塚病院 連携医療・緩和ケア科 部長

診療と並行し経営学修士を取得 緩和医療専門医として診療科の運営にあたる

第25回大西 秀樹

埼玉医科大学国際医療センター 包括的がんセンター精神腫瘍科 教授

「遺族外来」でがん患者遺族の心の治療とケアを続ける

第24回新村 浩明

ときわ会常磐病院 院長

院長の”定番スタイル”はアロハシャツと時代劇の主人公

第23回森田 功

藤田医科大学 医学部脳神経外科 教授

意識障害回復センター長

意識障害回復センター長

意識障害治療で世界をリードする脳神経外科医を目指す

第22回堀内 朗

昭和伊南総合病院 内科診療 部長

消化器病センター長

消化器病センター長

2018年イグ・ノーベル賞を受賞し内視鏡医として自身を使い切る覚悟をもつ

第21回水谷 和郎

神戸百年記念病院 心大血管疾患リハビリテーションセンター センター長

医療現場の貴重な映像と証言を用い阪神・淡路大震災の体験を語り継ぐ

第20回山梨 啓友

長崎大学病院 総合診療科 講師

両立を目指す国内診療と国境なき医師団の活動

第19回勝沼 俊雄

東京慈恵会医科大学附属第三病院

小児科教授

小児科教授

クラウドファンディングで臨床研究の再開を実現

第18回齊藤 祐子

国立精神・神経医療研究センター病院

臨床検査部臨床検査科 医長

臨床検査部臨床検査科 医長

神経病理医として

ブレインバンク活動に打ち込む

ブレインバンク活動に打ち込む

第17回横山 太郎

横山医院 緩和ケア内科・腫瘍内科 医師

市民を交えたがん患者への意思決定支援

その着想がCo-Minkanに結びつく

その着想がCo-Minkanに結びつく

第16回宗 未来

慶應義塾大学医学部

精神・神経科学教室 助教

精神・神経科学教室 助教

精神医療の現場でAIの応用に挑戦

薬物療法と同じ比重で精神療法にも取り組む

薬物療法と同じ比重で精神療法にも取り組む

第15回髙橋 康二

旭川医科大学 放射線医学講座 教授

旭川医科大学病院 放射線 部長

旭川医科大学病院 放射線 部長

多系統萎縮症を患いながら、

放射線科のトップとして組織運営に力を注ぐ

放射線科のトップとして組織運営に力を注ぐ

第14回林 和彦

東京女子医科大学 がんセンター長

化学療法・緩和ケア科 教授

化学療法・緩和ケア科 教授

国を挙げて「がん教育」がスタートするなか、がん専門医が教員免許を取り出張授業を展開

第13回菅原 俊一

仙台厚生病院 副院長・呼吸器内科主任部長

免疫チェックポイント阻害薬の副作用に

多職種チームを立ち上げ、先手を打ちながら対応

多職種チームを立ち上げ、先手を打ちながら対応

第12回中村 朋子

このはな産婦人科 院長

地方自治体と大学との連携事業の一端を担う、新しいタイプの産婦人科クリニックを運営

第11回髙田 哲也

医療法人社団なかよし会 日吉メディカルクリニック理事長・院長

開業医のレベルアップにつなげるため

いくつもの"秘策"を打ち出し手堅く実行

いくつもの"秘策"を打ち出し手堅く実行

第10回矢吹 拓

国立病院機構 栃木医療センター 内科医長

関心が高まる高齢者の「ポリファーマシー」。

その問題に切りこむため、ポリファーマシー外来の新設を自ら提案。

多職種チームで活動を展開中

その問題に切りこむため、ポリファーマシー外来の新設を自ら提案。

多職種チームで活動を展開中

第9回石井 正

東北大学病院 総合地域医療教育支援部教授

東日本大震災の最大被災地に組織された「石巻圏合同救護チーム」

そのリーダーが今、取り組むのは、東北地区の地域医療体制の再構築

そのリーダーが今、取り組むのは、東北地区の地域医療体制の再構築

第8回武永 賢

中井駅前クリニック 院長

合法難民としてベトナムから来日。日本人医師となり、自らのあらゆる経験を糧に、患者の不安を和らげる診療を貫く

第7回岩瀬 博太郎

千葉大学大学院法医学教室教授・法病理医

法医学は国を癒すための医学。その目的に向かい、日々、死因究明に取り組み、後進の育成に心血を注ぐ

第6回勝俣 範之

日本医科大学武蔵小杉病院 腫瘍内科教授

腫瘍内科医として、患者ががんとよりよい共存を目指せるような“ナビゲーター役”に徹する

第5回羽田 丈紀

おなかクリニック おしりセンター部長

肛門外科医のスキルアップを図り、市民に快適なおしり生活を送ってもらうため「おしり解放運動」にまい進

第4回関根 龍一

亀田総合病院疼痛・緩和ケア科部長

多死社会が迫る中、ニードが高まる緩和ケア

「全入院患者に緩和ケアを」という目標に向かい実践を積む

「全入院患者に緩和ケアを」という目標に向かい実践を積む

第3回藤本 直規

藤本クリニック院長

認知症専門のクリニックで、患者や家族、専門職への総合的な支援を展開

院長の強力な伴走者は、看護師とケアスタッフ

院長の強力な伴走者は、看護師とケアスタッフ

第2回川名敬

東京大学病院産科婦人科准教授

乳酸菌で子宮頸部前がん病変に対する飲む治療ワクチンを開発

世界に知られるHPV研究者は根っからの臨床医

世界に知られるHPV研究者は根っからの臨床医

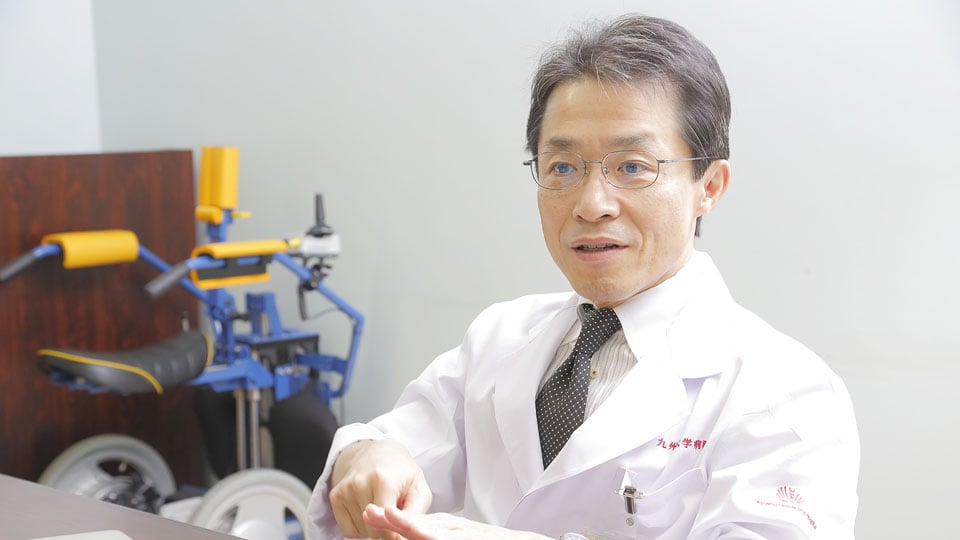

第1回高杉紳一郎

九州大学病院リハビリテーション部診療准教授

30代でリハビリテーション医に転身

エンターテインメントに着目し、異色のリハビリ用ゲーム機を開発

エンターテインメントに着目し、異色のリハビリ用ゲーム機を開発

ライター成島 香里(なるしま かおり)

上智大学社会福祉学科卒業。山梨日日新聞社、保健同人社を経て、現在は、医療・健康を中心に取材するフリーライター。

著書に「医者は自分の病気を治せるか」、インタビュアーとして「知らなかったあなたへ―ハンセン病訴訟までの長い旅」(ともにポプラ社)がある。東京理科大学非常勤講師。

著書に「医者は自分の病気を治せるか」、インタビュアーとして「知らなかったあなたへ―ハンセン病訴訟までの長い旅」(ともにポプラ社)がある。東京理科大学非常勤講師。